JACC | 降脂治疗(LLT)对东亚人群冠状动脉斑块的影响

- boke

- 2025-09-02

- 2:57 下午

研究背景

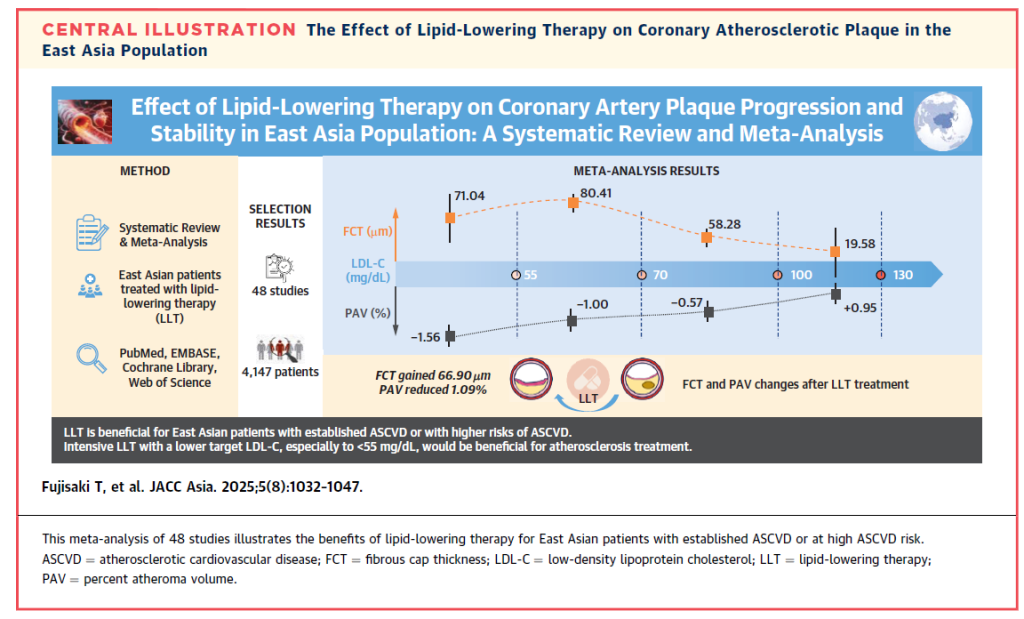

心血管疾病(CVD)是全球首要死因,动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)是其核心组成,而冠状动脉粥样硬化斑块(CAP)的发生与进展是 ASCVD 的病理生理核心。高危 CAP(大脂质池 + 薄纤维帽)是心源性猝死、急性冠脉综合征(ACS)、缺血性卒中的主要诱因。

低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)升高是 CAP 形成的关键危险因素,降低 LDL-C 可促进斑块退缩(如斑块体积百分比 [PAV] 下降)与稳定(如纤维帽厚度 [FCT] 增加)。随着越来越多研究证实降脂治疗(LLT)可使已确诊 ASCVD 或 ASCVD 高危的患者实现心血管获益,包括他汀类药物、依折麦布和PCSK9抑制剂 (PCSK9i) 在内的降LDL-C药物已被国内外血脂管理指南推荐用于 ASCVD 的一、二级预防。

但现有降脂指南的治疗阈值多基于西方人群证据,东亚人群因生物学及遗传特征差异(如东亚人群他汀反应更佳、基础 LDL-C 更低,临床处方剂量通常较低),需针对性证据支持。

本研究检索各数据库自建库至2023年11月21日的文献,纳入针对接受降脂治疗的东亚受试者的研究。采用荟萃分析和荟萃回归分析,探讨降脂治疗对斑块退缩指标和斑块稳定指标的影响(PROSPERO注册号:CRD42024504184)。

研究目的

总结 LLT 对东亚人群CAP稳定性及进展的影响,明确斑块退缩与稳定对应的 LDL-C 目标值及最优治疗方案,为东亚人群降脂策略提供依据。

研究结论

LLT对已确诊 ASCVD 或 ASCVD 高风险的东亚患者有益。以更低LDL-C为目标的强化降脂治疗,尤其是将 LDL-C 降至 55 mg/dL 以下,对动脉粥样硬化治疗具有积极作用。

研究方法

1. 检索与筛选

-

检索范围:遵循 PRISMA 指南,检索PubMed、EMBASE、Cochrane Library、Web of Science数据库(自建库至 2023 年 11 月 21 日)。

-

纳入标准:

1)人群:东亚人群(中国大陆、港澳台、日韩、蒙古、朝鲜);

2)干预:接受 LLT(他汀类、依折麦布、PCSK9 抑制剂及联合方案);

3)设计:随机对照试验(RCT)或观察性研究;

4)结局:通过血管内超声(IVUS)/ 光学相干断层扫描(OCT)评估斑块退缩(PAV、总斑块体积 [TAV]),或通过 OCT / 近红外光谱(NIRS)评估斑块稳定(FCT、脂质核心负荷指数 [LCBI])。

-

排除标准:非东亚人群、未接受 LLT、仅报告单一结局(如仅 PAV 或仅 LDL-C)、仅摘要形式。

2. 纳入研究特征

-

共检索8852篇文献,最终纳入48 项研究(4147 例患者) ,其中日本 26 项、中国 12 项、韩国 10 项。

-

研究类型:29 项 RCT、10 项队列研究、3 项临床对照试验、3 项单臂试验、2 项事后分析、1 项前瞻性病例对照研究;样本量 20~271 例,平均年龄 52.1~77 岁。

-

治疗方案:14 项采用联合 LLT(9 项他汀 + 依折麦布,5 项他汀 + PCSK9i);47 项报告治疗持续时间,38 项用 IVUS 评估、14 项用 OCT、1 项用 NIRS。

3. 分析方法

-

统计软件:采用 R 软件进行荟萃分析(R 4.4.3)和荟萃回归分析(R 4.1.1)。

-

效应模型:随机效应模型。

-

异质性评估:Cochran Q 检验(P<0.10)、I² 统计量(I²>50% 为显著异质性)。

-

亚组分析:按随访期 LDL-C 水平(≤55、55~70、70~100、100~130、>130mg/dL)、LDL-C 变化量(≤1/ >1mmol/L,1mmol/L=38.67mg/dL)、治疗方案分层。

-

偏倚:纳入研究≥10 项时,采用 Egger 检验和漏斗图定量评估。

研究结果

1.斑块退缩(PAV/TAV)

(1)LDL-C水平与PAV关系

-

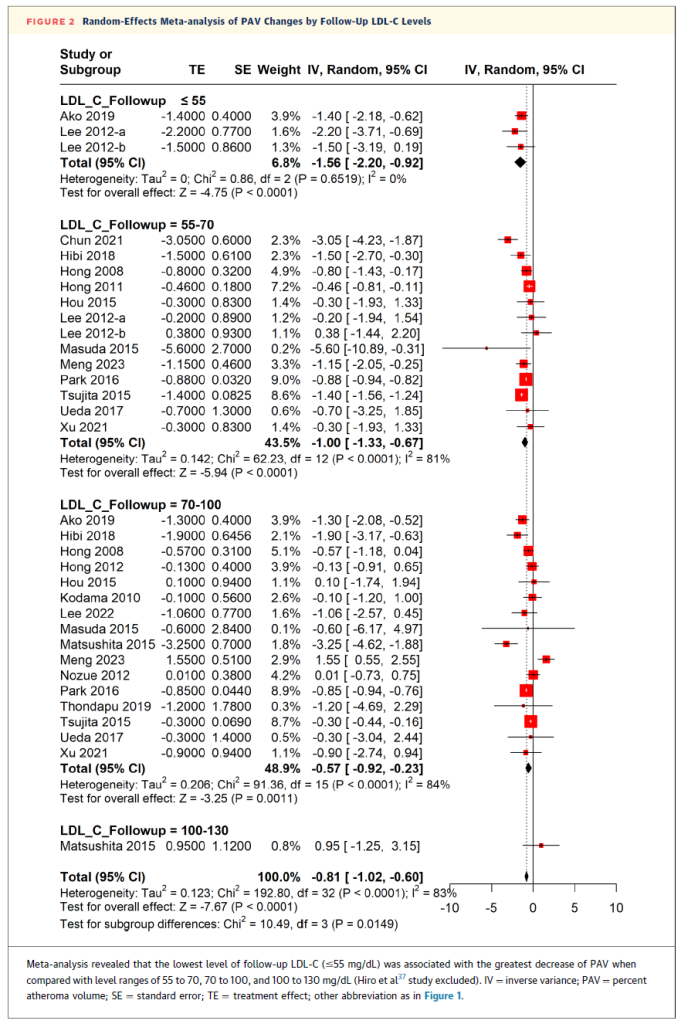

总体上,LLT使PAV合并下降1.09%(95%CI:-1.38%~-0.79%,I²=91%)。

-

随访期 LDL-C 水平越低,PAV 降幅越大,即呈线性趋势,LDL-C ≤ 55mg/dL时PAV下降幅度最大(-1.56%),且与更高LDL-C水平组(55~70mg/dL等)相比优势显著(剔除异质性研究后亚组差异P=0.015)。

-

LDL-C下降 > 38.67mg/dL(1mmol/L)组PAV 降幅(-1.30%,95% CI:-1.73%~-0.87%,I²=93%)显著高于降幅 ≤ 38.67mg/dL 组(-0.65%,95% CI:-1.03%~-0.27%,I²=85%,P=0.027)。

-

荟萃回归分析:LDL-C水平每增加1mg/dL的变化量,PAV下降幅度减少0.02%。

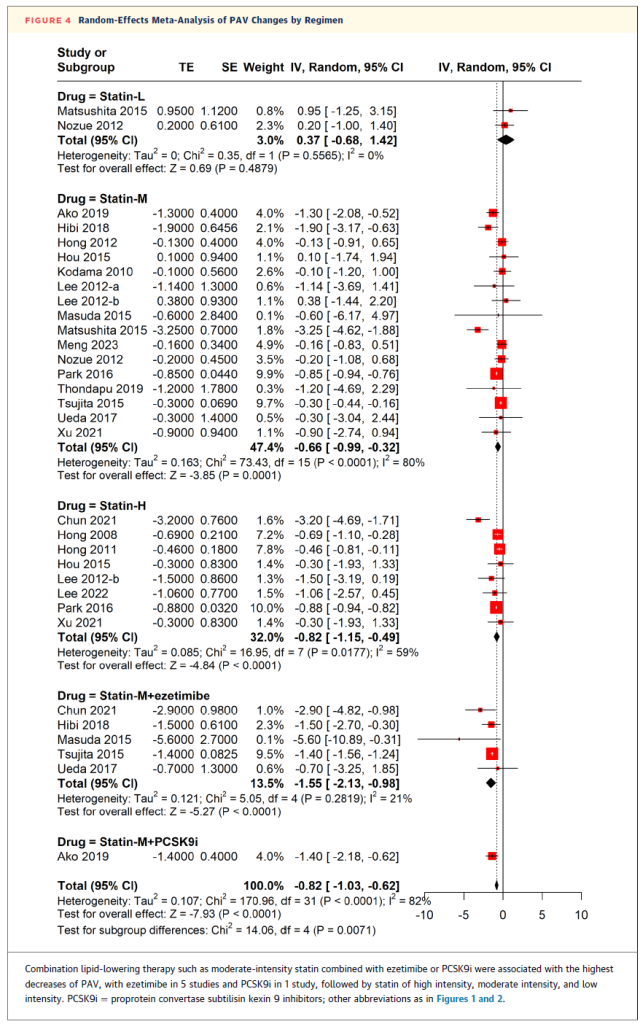

(2)治疗方案对 PAV 的影响

-

方案选择:

联合 LLT 效果最优,具体排序:

1)中强度他汀 + 依折麦布:-1.55%(95% CI:-2.13%~-0.98%,I²=21%);

2)中强度他汀 + PCSK9i:-1.40%(95% CI:-2.18%~-0.62%);

3)高强度他汀:-0.82%(95% CI:-1.15%~-0.49%,I²=59%);

4)中强度他汀:-0.66%(95% CI:-0.99%~-0.32%,I²=80%);

5) 低强度他汀:+0.37%(95% CI:-0.68%~1.42%,无显著效果)。

(亚组差异 P=0.007)

-

时间影响:

1)低强度他汀:8~10 个月无显著效果;

2)中强度他汀:10~12 个月显著降低 PAV(6~9 个月无效果);

3)高强度他汀:11~12 个月显著降低 PAV(6 个月无效果);

4)中强度他汀 + 依折麦布:6~12 个月均显著降低 PAV(持续有效)。

(3)TAV变化

随访期末 TAV 合并减少3.78mm³(95% CI:-5.37~-2.18mm³,I²=91%);Meta 回归显示:随访期 LDL-C 每降低 1mg/dL,TAV 减少 0.15mm³;LDL-C 每多降低 1mg/dL,TAV 多减少 0.19mm³。

2.斑块稳定性(FCT/LCBI)

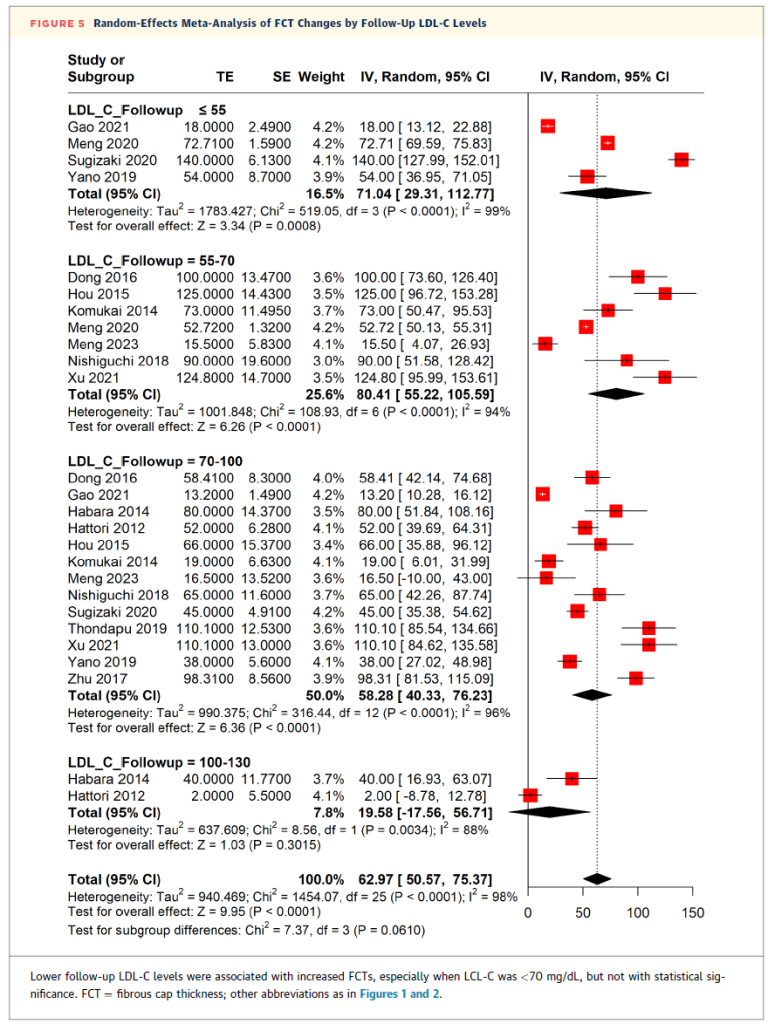

(1)LDL-C 水平对 FCT 的影响

-

总体效应:LLT 使 FCT 合并增加66.90μm(95%CI:50.06~83.75μm,I²=99%)。

-

趋势:随访期 LDL-C<70mg/dL 时,FCT 增幅更显著;

Meta 回归显示:LDL-C 每降低 1mg/dL,FCT 增加 0.81μm(P=0.028)。

LCBI 无显著变化(合并均数差 – 42.39,95% CI:-127.17~42.40,P>0.05)。

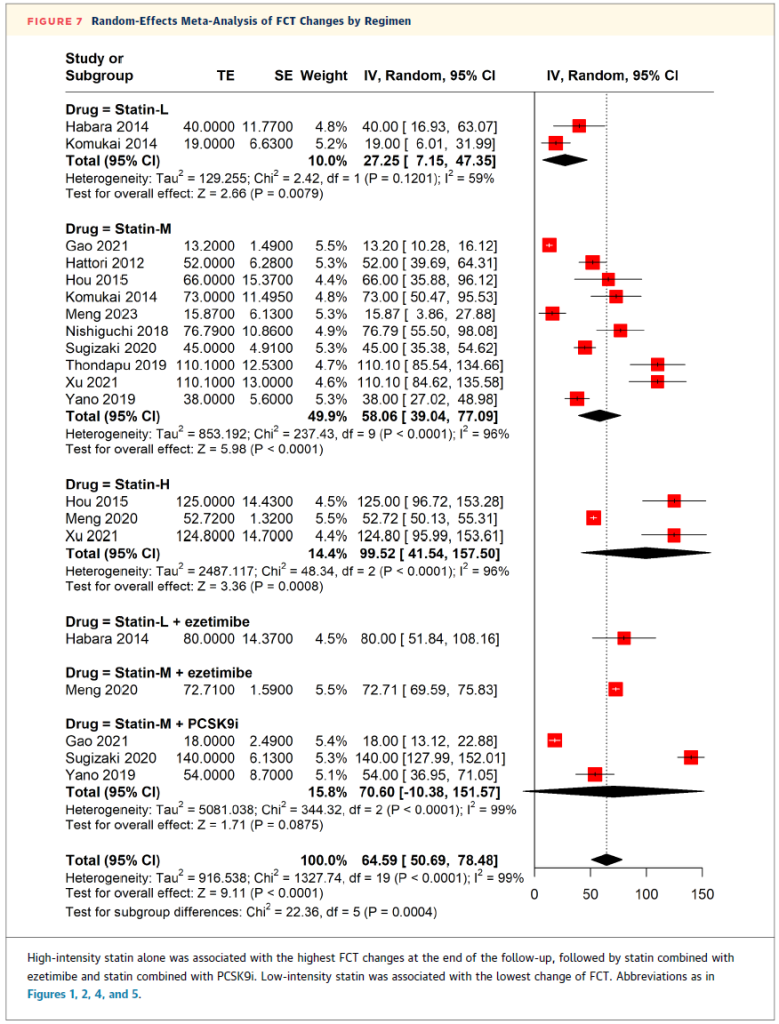

(2)治疗方案对 FCT 的影响

-

高强度他汀单药:FCT 增幅最大;

-

中等强度他汀 + 依折麦布或中等强度他汀 + PCSK9i,持续10~12个月时FCT改善更明显

-

低强度他汀:FCT 增幅最小。(亚组差异 P=0.0004)

(3)其他因素对 FCT 的影响

-

临床特征:CAD 患者(vs ACS)、50~60 岁人群(vs 60~70 岁)、基线 FCT<65μm 患者(vs>65μm)的 FCT 增幅更大;

-

性别 / 年龄亚组:男性占比 > 70%、60~70 岁人群中,LDL-C 降幅 > 1mmol/L 与 FCT 更大增幅相关;

-

LCBI: LCBI无显著变化(因研究数量有限)。

讨论

1. 核心结论意义

-

LDL-C 目标值:东亚 ASCVD 患者 / 高风险人群的 LDL-C 目标应推荐为 <55mg/dL。

-

治疗方案:联合 LLT(中强度他汀 + 依折麦布 / PCSK9i)更利于斑块退缩,高强度他汀单药更利于斑块稳定;长期 LLT(≥10~12 个月)对斑块改善更有效。

2. 研究优势

-

聚焦东亚人群:4147 例样本,避免多民族人群混杂;

-

结局全面:同时评估斑块退缩(PAV/TAV)与稳定(FCT/LCBI);

-

方法严谨:亚组分析、Meta 回归、敏感性分析充分,控制异质性。

3. 研究局限性

-

异质性:患者人群、成像技术差异可能导致异质性(已通过随机效应模型控制);

-

亚组样本有限:部分亚组(如 LCBI)研究数量少,结果可信度受限;

-

无个体数据:未开展个体患者数据 Meta 分析,无法探索更多混杂因素;

-

循证医学原则:如果不进行进一步研究,就不能将此类数据推断到非亚洲种族或族裔

-

无临床结局:未评估斑块变化与心血管事件的关联,需进一步验证。

4. 引申思考

-

PCSK9i 的潜力:虽本研究中 PCSK9i 相关研究少(仅 5 项联合方案),但 Uehara 等的近期研究显示,PCSK9i 即使短期使用,仍能持续增加 FCT,提示其在高危患者中的价值。

参考文献:

Fujisaki T, Shirahama Y, Sheng F, Ikeda K, Osada N, Tanaka S, Zhang Y, Tsujita K. The Effect of Lipid-Lowering Therapy on Coronary Artery Plaque in East Asia Population. JACC Asia. 2025 Jun 26:S2772-3747(25)00313-8. doi: 10.1016/j.jacasi.2025.05.016. Epub ahead of print. PMID: 40668169.