跨50个国家超3.5万FH患者研究发现,肥胖导致儿童FH患者冠心病风险增加8倍,提示FH患者应重视从小进行长期体重管理

- boke

- 2025-01-21

- 9:58 上午

研究目的

家族性高胆固醇血症(FH)是一种可遗传的疾病,其特征是低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)严重升高,导致患者在年轻时就面临较高的动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)风险。

超重和肥胖是普通人群ASCVD的可改变危险因素,但其在杂合型家族性高胆固醇血症(HeFH)患者中的患病率,以及是否独立于低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)带来额外的ASCVD风险尚不清楚。

研究方法

欧洲动脉粥样硬化学会FH研究合作组织(EAS FHSC)是一项国际倡议,旨在建立一个全球性的跨区域FH患者登记册,并促进对FH感兴趣的研究人员的网络(www.EAS-Society.org/FHSC)。目前,登记来自73个国家,超过72,000名患者,包括11,953名年龄低于18岁的儿童和青少年。

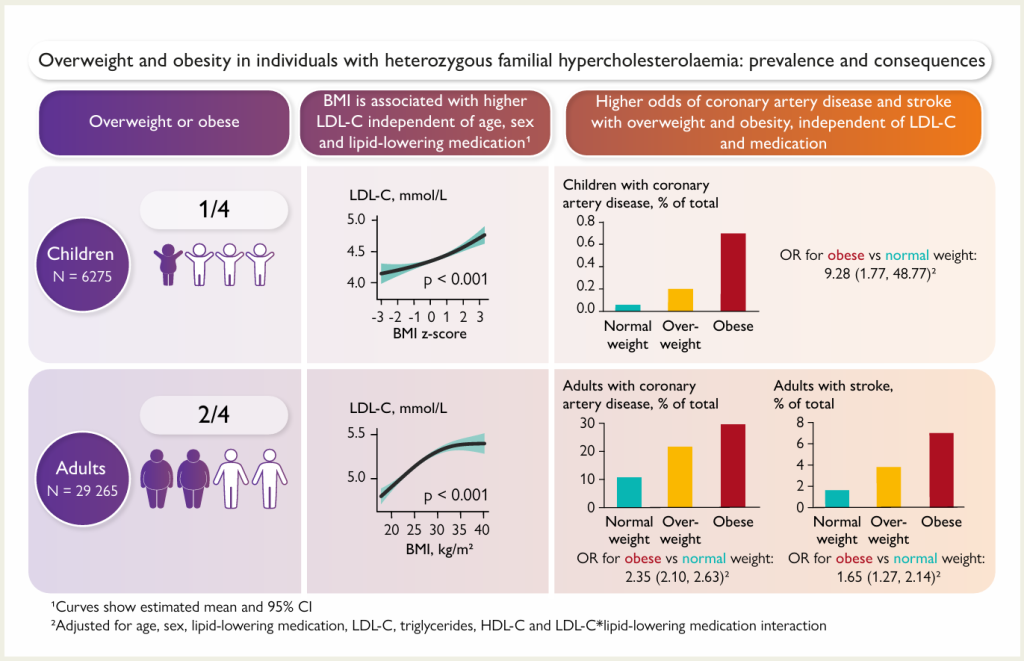

对EAS FH研究协作登记中来自50个国家的35540例HeFH患者进行了横断面分析。研究了世界卫生组织定义的体重指数级别在成人(n = 29265)和儿童/青少年(n = 6275)中的分布情况;并分析了其与ASCVD患病率的关系。

研究结果

全球,HeFH(杂合型家族性高胆固醇血症)成人患者中52%的人超重或肥胖,儿童患者中27%的人超重或肥胖,在北非/西亚地区发病率最高。经济欠发达国家,超重/肥胖发病率高于发达国家。肥胖成人患者的家族性高胆固醇血症诊断年龄中位数比正常体重成人患者晚9年。肥胖与更易导致动脉粥样硬化的脂质特征相关,并且独立于降脂治疗。儿童和成人中,冠心病的发病率随着体重指数级别的增加而逐渐增加。与正常体重相比,肥胖HeFH儿童患者的冠心病风险急剧升高(OR 9.28),肥胖HeFH成人患者的冠心病(OR 2.35)与脑卒中(OR 1.65)发病风险也明显升高。

研究结论

超重和肥胖在HeFH患者中很常见,并从儿童期开始就增加了ASCVD风险,并独立于LDL-C和降脂药物。需要持续的体重管理来降低HeFH患者的ASCVD风险[1]。

家族性高胆固醇血症(FH)

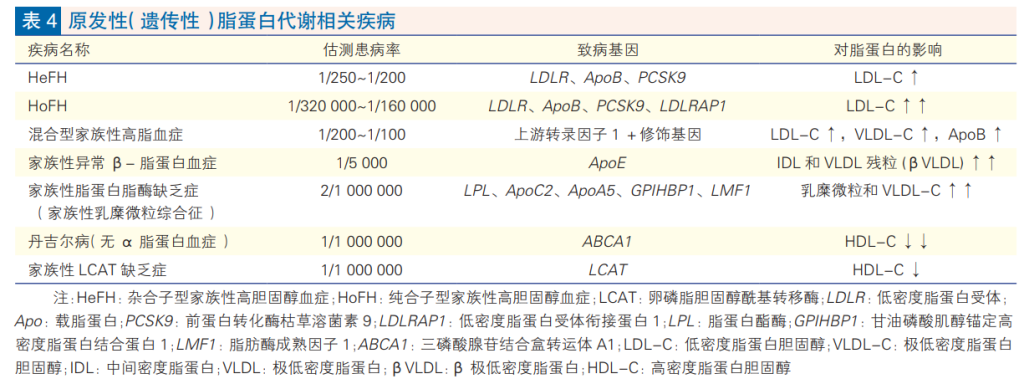

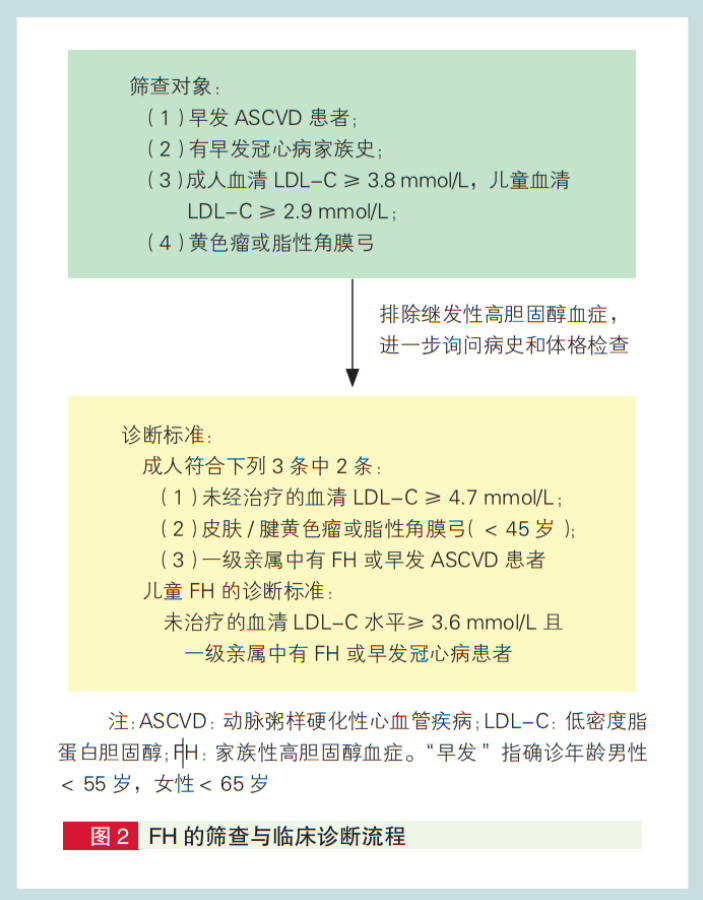

家族性高胆固醇血症(familial hypercholesterolemia,FH)是一种常见的胆固醇代谢异常遗传性疾病,属于单基因、常染色体遗传,多为显性遗传,隐性遗传罕见。

目前公认的FH致病基因包括3个显性遗传基因:LDLR、ApoB、PCSK9;1个隐性遗传基因:LDLR衔接蛋白 1(LDL receptor adaptor protein 1,LDLRAP1)[2]。≥ 90% 的FH患者为LDLR致病性突变所致,其次为ApoB致病性突变,但在中国FH患者中,APOB基因变异的比例较高。

FH的主要临床特征为血浆LDL-C水平显著升高、早发冠心病,且二者均具有家族聚集性。尽早发现和确诊以尽早启动和终身坚持降胆固醇治疗是FH患者预防心血管并发症的根本治疗措施。值得注意的是,非常规的血脂指标-脂蛋白(a)[Lp(a)]也是非常重要的ASCVD风险因素,其致病性可能远高于LDL,因此,血脂筛查中,也应将Lp(a)纳入。

目前,尚无2岁以下儿童大规模开展血脂筛查的报道。儿童早期的脂质异常血症与早发心血管病相关,而部分遗传性脂质异常血症可晚至青春期后发病,《儿童脂质异常血症诊治专家共识(2022)》建议对2~8岁和12〜16岁的儿童在出现一些高危因素时进行血脂筛查[3],例如:

(1) 一级或二级亲属中女性<65岁或男性<55岁有心肌梗死、心绞痛、脑卒中、冠状动脉搭桥术、支架植入、血管成形术、猝死;

(2) 父母有总胆固醇 > 6.21mmol/L或已知的脂质异常血症病史;

(3) 患儿有皮肤黄瘤或腱黄瘤或脂性角膜弓;

值得指出的是,FH的基因诊断除常规LDLR、APOB、PCSK9和LDLRAP1基因检测外,还可扩大进行溶酶体酸脂肪酶、信号转导衔接蛋白 1、ApoE、ABCG5和ABCG8等基因检测,有助于诊断和鉴别诊断[2]。

参考资料:

1.Overweight, obesity, and cardiovascular disease in heterozygous familial hypercholesterolaemia: the EAS FH Studies Collaboration registry. European Heart Journal (2025) 00, 1–14

2.中国血脂管理指南(2023 年). 中国循环杂志 2023 年 3 月 第 38 卷 第 3 期(总第 297 期)

3.中华医学会儿科学分会罕见病学组 , 中华医学会儿科学分会心血 管学组 , 中华医学会儿科学分会儿童保健学组 , 等 . 儿童脂质异常血症诊治专家共识(2022)[J]. 中华儿科杂志 , 2022, 20(7): 633- 639. DOI: 10.3760/cma.j.cn112140-20211108-00936.