Nature Communications | 主要心血管疾病风险共享遗传结构

- boke

- 2025-10-11

- 5:58 下午

研究背景

流行病学研究已证实心血管疾病(CVDs)存在显著共病现象(如 CAD 患者易并发 HF,AF 患者易并发卒中)。而综合性遗传研究发现的阳性遗传相关性进一步支持这一结论,提示其存在共享遗传基础。然而,这些关联背后的确切遗传机制仍不明确。

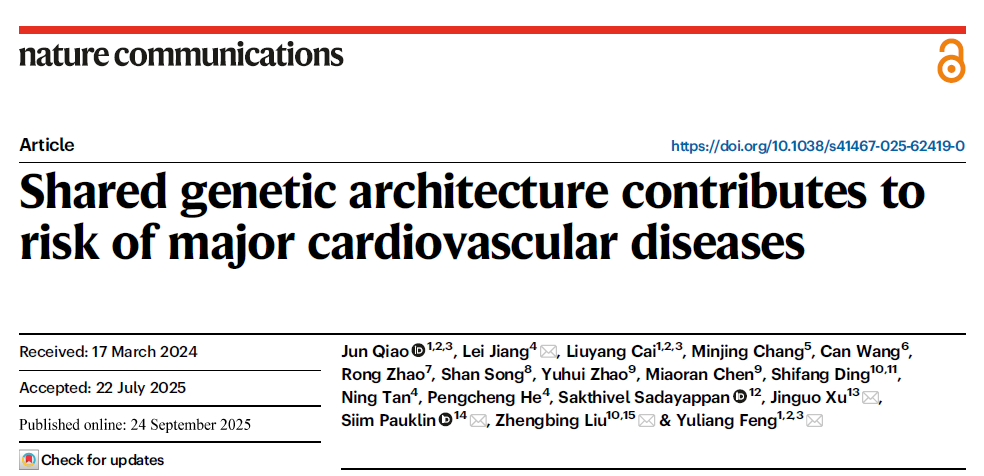

该研究通过评估遗传相关性、遗传重叠及因果关系,旨在揭示主要 CVD 间的共同遗传基础。采用多性状分析策略,挖掘具有多效性意义的单核苷酸多态性(SNP)、基因、基因集及功能类别等共享遗传元件。

研究系统量化了 CVD 间超越全基因组遗传相关性的遗传重叠,同时证实冠状动脉疾病(CAD)与心力衰竭(HF)存在潜在因果关系。

研究鉴定出 38 个对 CVD 具有多效性影响的基因组位点,其中LPA 基因位点的多效性效应最强。值得注意的是,12 个位点呈现出高可信度的多性状共定位证据,且效应方向一致。

对这些位点相关基因及基因集的分析显示,其与循环系统发育过程存在显著关联。

功能注释结果表明,主要由心房颤动(AF)、冠状动脉疾病(CAD)及静脉血栓栓塞症(VTE)驱动的独特遗传模式,凸显了临床定义的 CVD 分类与潜在共享生物学机制之间的显著差异。

Schematic representation of analyses performed for all 6 major cardiovascular diseases in the current study.

研究方法

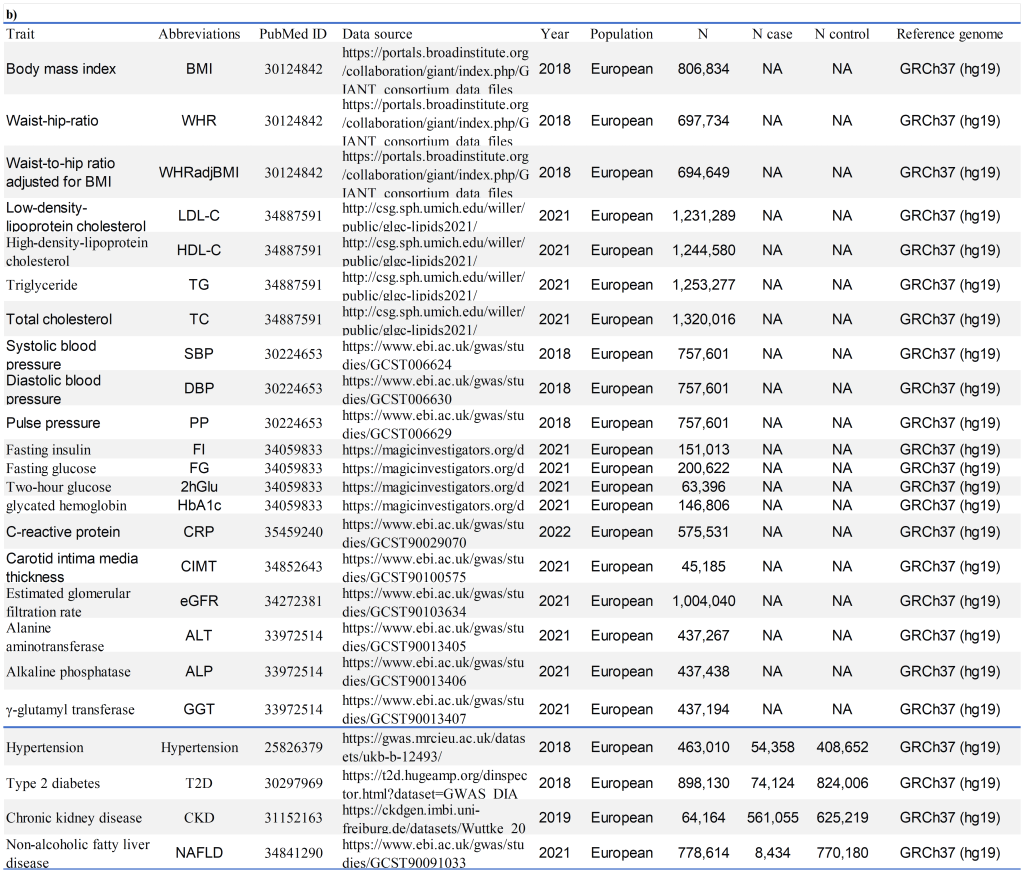

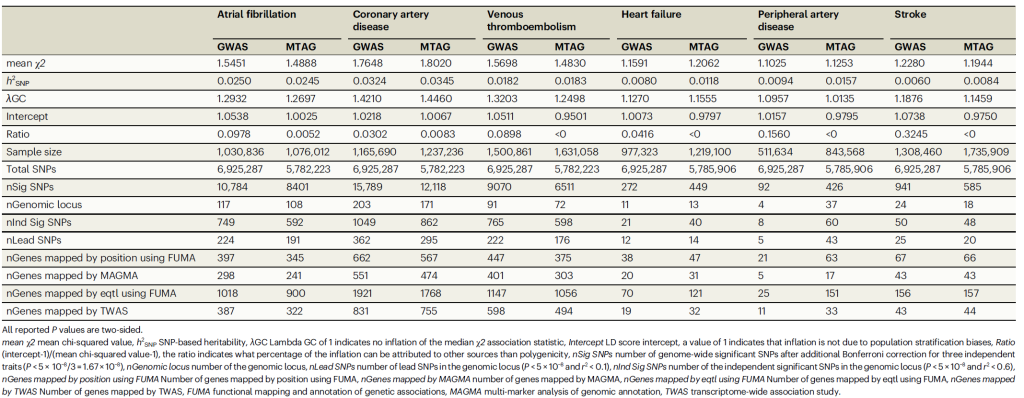

该研究基于超 120 万欧洲人群样本,整合 6 种主要 CVD 的 GWAS 数据(样本量中位值 1098263,参考基因组 GRCh37/hg19),通过多方法(LDSC、MiXeR、LAVA、MTAG 等)系统解析 CVD 的共享遗传结构。

其核心内容可概括为 “一核心(共享遗传基础)、两关键(遗传重叠与多效性)、三突破(因果验证、位点鉴定、机制解析)”。

数据规模与质控:整合 6 种 CVD 的 GWAS 数据,样本量均 > 50 万,经严格质控(MAF>1%、INFO>0.8、LD 过滤 r²<0.9)后,保留 6925287 个共享 SNP,确保数据可靠性。

分析方法创新:采用 “多方法验证” 策略 ——LDSC 估算遗传率与 rg、MiXeR 量化多基因重叠、LAVA 解析局部遗传相关性、MTAG 提升多效位点检测功率、HyPrColoc 验证共定位,规避单一方法的局限性。

补充分析维度:结合 MR(LCV、MRlap)验证因果关系,整合代谢性状(血压、血脂、血糖等 24 种)GWAS 数据解析共定位,通过 MAGMA、TWAS 进行基因及组织特异性分析,实现 “位点 – 基因 – 通路 – 性状” 的全链条解析。

分析方法:

LDSC(连锁不平衡得分回归):1.0.1; https://github.com/bulik/ldsc

MiXeR(因果混合模型):v1.3; https://github.com/precimed/mixer

LAVA(局部变异关联分析):v0.1.0; https://github.com/josefin-werme/LAVA

MTAG(多性状 GWAS 分析):v0.9.0 beta; https://github.com/JonJala/mtag

GWAS-PW(成对 GWAS 分析):v0.21; https://github.com/joepickrell/gwas-pw

HyPrColoc(多性状共定位分析):v1.0; https://github.com/jrs95/hyprcoloc

Overview of all cardiovascular diseases included in this study among European populations.

研究结果

遗传相关性与遗传重叠:

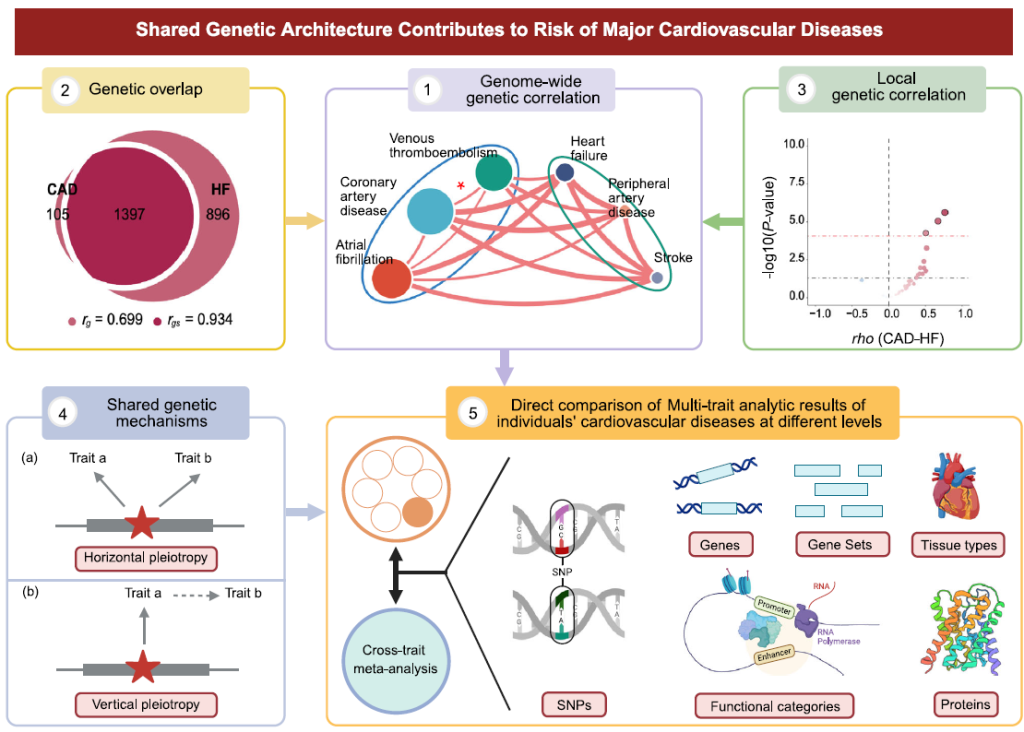

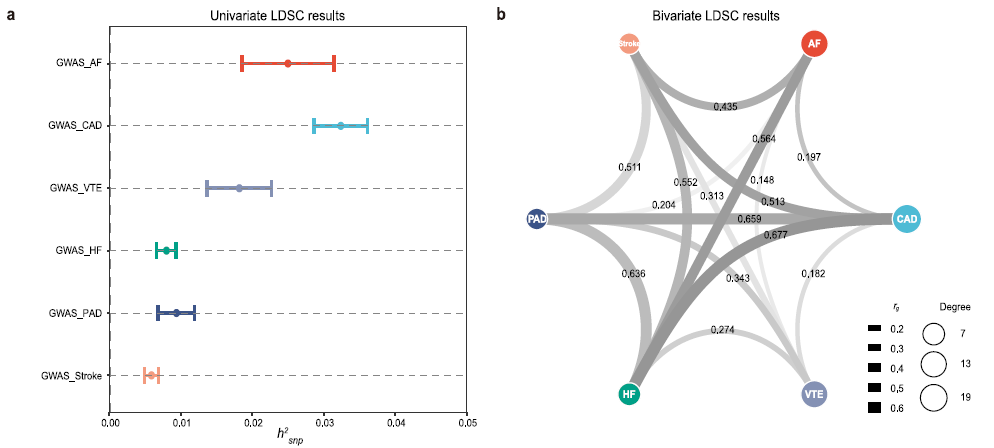

采用连锁不平衡得分回归(LDSC)分析显示,6 种主要 CVD(AF、CAD、VTE、HF、外周动脉疾病 PAD、卒中)的 SNP 遗传率(h²SNP)中位值为 1.4%(范围 0.6%~3.2%),全基因组遗传相关性(rg)中位值为 0.435(范围 0.148~0.677),且经 Bonferroni 校正后均显著为正(P<8.33×10⁻³)。

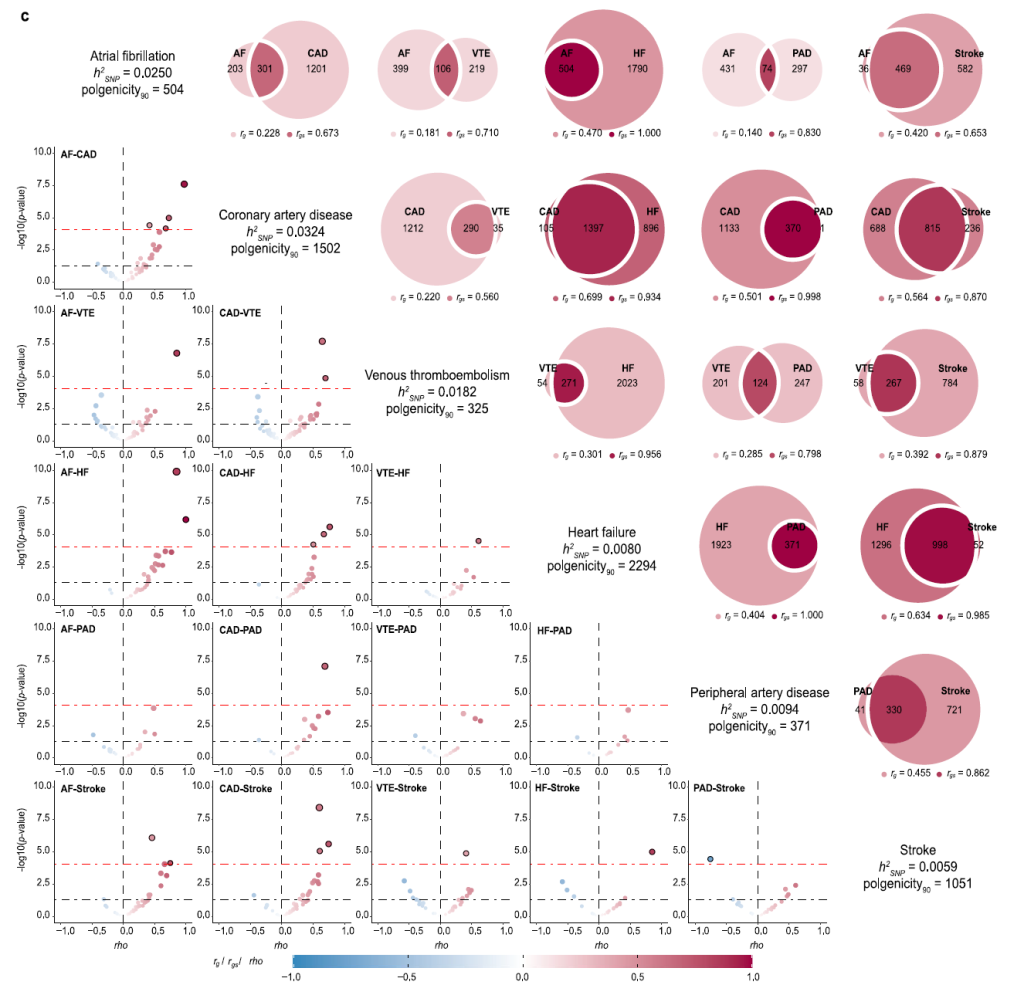

通过 MiXeR、LAVA 及 GWAS-PW 多方法验证,6 种 CVD 存在显著遗传重叠,中位 Dice 系数为 0.362(范围 0.207~0.732),即使 rg 较弱(如 AF 与 PAD,rg=0.148),仍存在 18.9% 的遗传重叠(仅共享74个变异); CAD 与 HF 的共享变异最多(1397 个,占 CAD 变异的 93.3%、HF 变异的 60.9%)。CAD与VTE共享290个因果变异,提示效应存在一致性与不一致性混合;需结合局部分析(如 LAVA)识别效应方向混合的区域(如 CAD 与 VTE 存在 14 个正向相关、5 个负向相关的 1-Mb 区块)。

LAVA分析进一步评估了约2495个1-Mb半独立区块的局部遗传相关性(local rg),识别出896个区块具有显著单变量信号,其中55.25%涉及多种CVD,双变量分析显著的区块130个,显示效应方向混合;经Bonferroni校正后,24个区块仍保持局部rg显著。

GWAS-PW分析显示,共有2112个区块包含影响CVD对的共享变异,其中1238个区块在超过两个性状对中表现稳健的多效性信号。在部分关键区块(如chr9:21,674,033-23,091,193的LD区块1398)中,多种CVD对显示正local rg,并经GWAS-PW验证,共享因果SNP rs4977574位于CDKN2B-AS1基因内含子,可能与冠心病易感性及血管钙化相关。总体而言,这些结果表明CVDs之间存在显著的遗传相似性和共享分子机制。

通过多性状共定位假设优先分析(HyPrColoc)进一步分析,该区块在除VTE和PAD外的所有CVD中显示共定位证据(PP > 0.7),包含共享因果SNP rs4977574,位于9q21.3的CDKN2B-AS1基因内含子区。既往研究提示,CDKN2B-AS1 rs4977574 A/G多态性可能与冠心病易感性相关,并可能影响血管平滑肌细胞中血管钙化的进展与严重程度。

Genome-wide and local genetic correlations, and genetic overlap of the six cardiovascular diseases.

2.因果关系推断:

潜在因果变量(LCV)模型及孟德尔随机化(MR)分析证实,三对CVD对的遗传因果比例(GCP)绝对值超过0.6,并通过Bonferroni校正(P < 0.05/6 = 8.33 × 10⁻³),提示存在显著的部分遗传因果性。CAD 对 HF 的遗传因果效应(GCP=0.699,OR=1.33;排除 UK Biobank 样本后 OR 升至 2.72),与流行病学结论(约 2/3 HF 由 CAD 引发)一致。

VTE 对卒中可能存在因果影响,但证据强度较弱;AF 与 HF 的因果关系因反向因果偏倚尚未明确(GCP = 0.575, P = 1.07 × 10⁻³),提示多数 CVD 的共享遗传基础以 “水平多效性” 为主。

这为临床预防提供了方向 —— 控制 CAD 可显著降低 HF 风险,而针对 VTE 与卒中需关注共同危险因素(如凝血功能异常)。

3.多效性位点鉴定:

通过多性状 GWAS 分析(MTAG)提升样本量后(如 PAD 样本量从 511634 增至 843568),鉴定出 38 个跨 CVD 多效性位点,其中 12 个位点经 HyPrColoc 分析证实存在强共定位证据(后验概率 PP>0.7)。LPA 基因位点(6q25.3) 是最显著的多效性位点,其 SNP rs10455872 与除 VTE 外的所有 CVD 共定位,且与脂蛋白(a)[Lp (a)] 水平升高及 CVD 风险增加直接相关。

38 个多效性位点中,12 个强共定位位点的效应方向完全一致(10 个易感、2 个保护),其中:

① LPA 基因(6q25.3):SNP rs10455872 与 Lp (a) 水平升高相关,在 CAD、PAD 中显著关联(Meta P=1.11×10⁻¹⁴³),是目前最明确的跨 CVD 多效位点,为 Lp (a) 靶向药物(如 siRNA)的跨疾病应用提供了遗传依据;

② TWIST1-HDAC9 区域(7p21.1):与血管平滑肌细胞功能调控相关,共定位 CAD、PAD、卒中及收缩压(SBP)性状,提示其通过影响血管稳态参与多 CVD 发病;

③ FTO 基因(16q12.2):与肥胖、血脂、肝功能共定位,关联 VTE、HF、PAD,揭示 “代谢异常→CVD” 的遗传通路。

Statistical summary of GWAS and MTAG results.

Results of multi-traits meta-analysis by MTAG based on over 1.2 million individuals.

The three most pleiotropic loci associated with all six cardiovascular diseases.

A forest plot showing the association of genetically predicted circulating IGF-1 with PD.

2.2 阿尔茨海默病(AD)

AD 患者循环 IGF-1 水平异常,且 IGF-1 可通过调控 Aβ 清除参与 AD 发病机制 [28]。

在南欧人群中,IGF1 rs972936 的 GG 基因型频率在 AD 患者中显著高于对照(63% vs.55%),该基因型与 AD 风险增加相关(独立于 APOE 基因型),且与循环 IGF-1 水平升高相关 [28]。

而在中国汉族人群中,rs972936 的 T 等位基因(而非 G 等位基因)使晚发性 AD(LOAD)风险增加 1.16 倍(等位基因 P=0.047),且该关联仅在非 APOE ɛ4 携带者中显著(基因型 P=0.002),提示种族差异可能影响 IGF1 多态性与 AD 的关联 [23]。

三

IGF-1 与代谢性疾病

IGF-1 参与糖脂代谢调控,其缺乏或基因变异与 2 型糖尿病(T2DM)、代谢综合征等代谢性疾病的易感性及病理进展密切相关 [15,21,22]。

3.1 2 型糖尿病(T2DM)

低出生体重与后期 T2DM 风险相关,而 IGF1 基因多态性可能是连接两者的遗传纽带:不携带 IGF1 某野生型等位基因的个体,出生体重比该等位基因纯合子低 215 克(95% CI=-411 至 – 10),支持 “影响胎儿生长的 IGF1 变异可解释低出生体重与 T2DM 的关联” 假说 [15]。

然而,人群差异显著:荷兰队列研究发现 IGF1 启动子微卫星非 Z 等位基因与 T2DM 风险升高相关,但英国人群研究未重复该结果,且该微卫星与成人身高、糖耐受及胰岛素抵抗均无关联,提示其可能无重要功能意义 [19]。

在中国新疆维吾尔族人群中,IGF1 rs35767 的 AA 基因型(OR=2.40,95% CI=1.19-4.84)与 A 等位基因(OR=1.55,95% CI=1.17-2.06)均与 T2DM 风险显著相关;且 rs35767 与 rs5742694 组成的双因子模型(GG/CC、GA/AA 等基因型组合)为高风险组,其 T2DM 风险是低风险组的 2.165 倍(OR=2.165,95% CI=1.478-3.171)[21]。

此外,中国汉族人群中,IGF1 rs6218(OR=1.92,P=0.00)、rs35767(OR=2.29,P=0.02)及 rs5742612(OR=2.21,P=0.04)均与 T2DM 风险显著相关,且 rs35767 的次要等位基因纯合子与血清 IGF1 水平相关 [26]。4.共享生物学机制:

功能富集分析显示,多效性位点相关基因显著富集于 “循环系统发育”“循环系统过程” 及 “心脏发育” 通路,且存在明确的疾病分组:

① 高遗传信号组(AF、CAD、VTE):共享调控元件(如外显子、DNase I 位点)占比超 20%,遗传重叠显著;

② 低遗传信号组(HF、PAD、卒中):因病因异质性高(如 HF 可由 CAD、高血压等多种因素引发),共享信号较少。

GARFIELD 分析发现,外显子区域及 240 个 DNase I 超敏位点、86 个染色质可及性峰等调控元件在多 CVD 中富集,且这些共享信号主要由 AF、CAD、VTE 驱动。

这一发现提示临床 CVD 分类需结合遗传机制优化,如将 AF、CAD、VTE 归为 “高遗传关联组”,针对性开发多疾病预防策略。

研究意义与临床启示

理论意义:首次系统量化 6 种 CVD 的遗传重叠与因果关系,明确 “水平多效性” 为共享遗传基础的主导模式,填补了 “CVD 遗传架构” 研究的关键空白。

临床转化:

① 鉴定的 38 个多效性位点(尤其是 LPA、TWIST1)可作为多 CVD 风险预测的遗传标志物。

② LPA 靶向药物可能同时降低 CAD、PAD 风险,为 “多疾病共治” 提供靶点。

③ 证实 CAD 对 HF 的因果效应,强化 “CAD 早期干预可预防 HF” 的临床建议。

研究范式:建立 “多方法整合 + 多性状共定位” 的 CVD 遗传分析框架,为其他复杂疾病(如代谢综合征、神经退行性疾病)的共享遗传研究提供参考。

研究总结

该研究通过超大规模样本与多方法整合分析,揭示了主要 CVD 共享遗传结构的核心特征:以 “水平多效性” 为主导,LPA 等 38 个多效性位点为关键节点,循环系统发育为核心通路,且存在 “AF-CAD-VTE” 与 “HF-PAD – 卒中” 的遗传分组差异。

该研究不仅深化了对 CVD 遗传机制的理解,更为 “多疾病精准预防、靶点药物开发” 提供了坚实的遗传证据,具有重要的理论与临床价值。

参考文献:

Jun Qiao, et al. Shared genetic architecture contributes to risk of major cardiovascular diseases. Nature Communications | (2025)16:8368. https://doi.org/10.1038/s41467-025-62419-0